編者按:近兩年來,關于對

建筑幕墻管理權究竟歸屬于哪一個部門的爭論頻頻見諸《建筑時報》,引起業內廣泛關注。“全國工業產品生產許可證辦公室(簡稱“全許辦”)”將建筑幕墻按“工業產品”實行“生產許可”管理的辦法究竟存在哪些問題?在《建筑時報》發表的這篇文章中,作者提出自己的觀點。我們認為這些看法值得業內和有關行業主管關注。

其一:把建筑幕墻的行業本質屬性搞錯了

由國家統計局1984年編制,1999年修訂,2002年發布的國家標準《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2002),經國家質量監督檢驗檢疫總局批準,于2002年10月正式實施。《行業分類》將現階段行業劃分為從英文A至T共20個門類、95個大類、396個中類、915個小類。其中,“房屋和土木工程建筑業”、“建筑安裝業”、“

建筑裝飾業”及“其他建筑業”,都歸屬于有別于其他行業而獨立存在的“E建筑業”這個門類。而建筑幕墻則屬于建筑裝飾的分部工程。它最基本、最本質的特征是它對于建筑物、構筑物的絕對依附性。屬于圍護性結構墻體或外墻飾面。離開建筑物及其特殊架構,它也就不成其為“建筑幕墻”了。它雖然也有加工、制作,但它不能“批發、零售”,它只是房屋建造中的一個施工工序罷了。它不屬于“工業產品”。“工業產品”屬于《行業分類》中的“C制造業”。它的產品是用于銷售的。即使在生產“工業產品”的“C制造業”這個大門類中,在國家統計局編制的《國民經濟行業分類注釋》中,對“制造業”的行業定義里都注意到了和“建筑業”的特征區別。《行業分類注釋》的“C制造業”章節開宗明義就有這樣一段定語:“本門類包括13-43大類。指經物理變化或化學變化后成為了新的產品,不論是動力

機械制造,還是手工制作;也不論產品是批發銷售還是零售,均視為制造。建筑物中的各種制成品零部件的生產應視為制造。但在建筑預制品工地,把主要部件組裝成橋梁、倉庫設備、鐵路與高架公路、……暖氣設備、

通風設備以及建筑物的裝置,均視為建筑活動。”

對照這段摘引,確定無疑的反證了建筑幕墻既不是物質的組成和化學性質都不改變的“物理變化”,也不是物質的組成和化學性質都改變的“化學變化”;它只是

建筑材料(金屬

型材、各類

板材等)幾何形狀的改變,嚴格按照國家標準和工藝規范、以特殊的鏈(粘)接方法組裝成的“建筑預制品”安裝在建筑物上成為“建筑物的裝置”。

其二:直接違反了《產品質量法》

2000年7月8日全國第九屆人大常委會修訂的《產品質量法》第一章第二條第三款明確規定:“建設工程不適用本法規定”;同時又指出:“但是,建設工程使用的建筑材料、建筑物配件和設備,屬于前款規定的產品范圍的(筆者注:指產品用于銷售的),適用本法規定”。建筑幕墻構建屬于建設工程施工環節;而加工、制作幕墻所用的金屬型材、各類板材以及

硅酮膠、

連接件等產品及其生產廠家,當然應辦理“生產許可證”,這是常識問題。

其三:違反國務院440號令

2005年7月9日,溫家寶總理簽發了國務院第440號令《工業產品生產許可證管理條例》。列舉了乳制品、肉制品、電熱毯、壓力鍋甚至包括“安全網、安全帽、建筑扣件等”這樣的小件物什在內共六大類工業產品“實行生產許可證制度”,沒有涉及“建筑幕墻”。

可是,“全許辦”2006年6月16日公布的《建筑幕墻產品生產許可證實施細則》的“總則”中竟公然說它依據“國務院令第440號”,不知它“據從何來”?

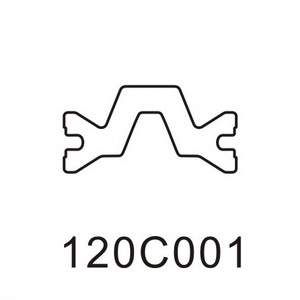

尤其荒唐的是,這個《實施細則》一方面基本上表述正確、將建筑幕墻定義為:“由

支承結構與板面組成的、可相對主體結構有一定位移能力、不分擔主體結構所受作用的建筑外圍護結構或裝飾性結構”。另一方面卻又在《實施細則》的“總則”中說在我國境內“生產、銷售或者在經營活動中使用建筑幕墻產品的,適用本實施細則”。

請問:有誰見過什么人和單位單純在什么地方“經營使用”或吆喝“銷售”建筑幕墻呢?明明它只是建筑裝飾中一個分部工程的施工環節并隨同房屋建筑整體一起交付建設單位使用的嘛!對照上述“細則”中的定義,豈不是滑天下之大稽的自相矛盾?

其四:違反實行“生產許可”管理的程序性規定

國務院“440號令”第三條作了行政程序上的明文規定:“國家實行生產許可證制度的工業產品目錄(以下簡稱為目錄),由國務院工業產品生產許可證主管部門會同國務院有關部門制定,并征求消費者協會和相關產品行業協會的意見,經國務院批準后向社會公布”。這就對實行生產許可證的產品目錄出臺作了嚴格的程序性規定。

可是,據我們所知,國家質檢總局2005年發布的含有“建筑幕墻”在內的“實行生產許可證目錄”時,既沒有會同建設部,也沒有征求中國建筑裝飾協會(行業協會)意見,更沒有“報國務院批準”的文字表述。涉嫌程序性違法。同時,也違反了“國發[2001]33號”文件關于“對于國務院已經明確取消的行政審批項目,任何部門和單位不得搞變相審批”的規定。

其五:直接導致政出多門、重復行政

“全許辦”越權行政,造成多頭管理、重復行政,增負擾民等諸多弊端。事實證明,在2002年國務院第一批取消建筑幕墻行政審批之前,建設部就早已對建筑幕墻的施工質量和安全實行了規范管理;對建設工程許多領域實行與國際接軌的嚴格的資質(格)管理制度。早已形成系統的、一整套行之有效的從設計、施工許可、工程監理、質量驗收到質量安全監督保障、備案管理的法律、法規、部門規章管理體系。這種以強制性的資質等級、工程報建、施工許可等管理制度為法定程序的規定,就是包括幕墻在內的建筑業企業的“市場準入”和建筑產品的生產(施工)許可的標志。它遠比工業產品生產許可證的規定條件要更高、更嚴、更科學、更可靠得多。

“全許辦”如此“插一杠子”,除了政出多門、重復行政,給企業增加麻煩負擔、浪費社會資源等之外,沒有給建筑業帶來絲毫好處。

其六:國務院文件不能任意解釋

據武漢市建筑裝飾協會資料,該會于2006年11月20日以電話向“全許辦”質疑這個問題時,“全許辦“答復說:“2002年國務院取消的是建設部的文件,就是說建設部不再管建筑幕墻生產許可證,而由國家質監總局‘全許辦’直接來管”。

這種解釋是站不住腳的。按“全許辦”這種說法,那只是“變更一下”幕墻生產許可的主管部門即可。但國務院又何以要“取消”這個行政審批項目呢?難道我們會“糊涂”到分不清“變更”和“取消”兩者區別的地步?!

“全許辦”這個答復還有一個常識性錯誤:國務院發出的文件,除文中有規定外,其解釋權在國務院;在并無國務院授權的前提下,“全許辦”對國務院的《決定》,采取實用的利已主義態度妄加解釋,是典型的僭越權力的行為;

“全許辦”的上述問題,恰恰就是國家監察部領導所說的“國家機關和公共服務行業中常見的多發性的不良行政行為”,是“行政行為失當,不依法辦事”的“亂作為、亂收費、亂罰款”的一個嚴重典型。這已經是我國當前和諧社會構建進程中的一個極不和諧的強噪音源。這件涉及全國行業性的不良行政行為所引發的矛盾愈演愈烈,日趨表面化、尖銳化。其影響之廣,擾民之烈,斂錢之多,行為之霸,實屬罕見。是到了非解決不可的時候。在國家全面推進經濟、政治、文化和社會管理體制改革的攻堅階段,人們懇切吁請政府有關部門以安定、發展、和諧大局為重。盡快、切實糾正這類不正之風。還建筑幕墻業一個健康、便民、清廉的發展空間。

如果把這場建筑幕墻是否要在“全許辦”辦理“生產許可證”的爭議,當成一場辯論的話,那么,認為建筑幕墻是建筑施工的工序行為,不應辦工業產品的“生產許可證”作為正方,它有著《國民經濟行業分類》、《建筑法》、《產品質量法》、《國務院440號令》、建設部關于建筑幕墻施工企業資質標準、幕墻施工規范、質量驗收標準,以及國務院第一批取消行政審批項目的《決定》等等一系列法律、法規、部門規章、國家標準等多個強有力互證的“證據鏈”支持,無懈可擊;而“全許辦”作為“反方”,自己出臺的什么“目錄”、“細則”、“辦法”等,僅就建筑幕墻而言,沒有任何法律、法規、部門規章、國家標準等的支持。難道下位法可以有悖上位法?

相關鏈接:“建筑幕墻”問題的來龍去脈及影響

與【】相關熱點資訊:

【了解更多 “” 相關信息請訪問

幕墻專區 】