這樣一場盛會能夠落戶青島,除了機(jī)緣巧合之外,這個城市在循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的實踐以及取得的重大成果,成為最大的“砝碼”。其中,建筑領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟(jì)所取得的成果當(dāng)數(shù)最重的砝碼之一。

拓展思路 開源節(jié)流

據(jù)市建委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,目前,建筑耗能和工業(yè)耗能、交通耗能已經(jīng)成為我國能源消耗的三大“猛虎”。據(jù)統(tǒng)計,建筑能耗占全社會終端總耗能的27.5%,伴隨著建筑總量的不斷攀升和居住舒適度的提高,建筑能耗比例急劇上升。目前我國單位建筑面積能耗是發(fā)達(dá)國家的2-3倍以上,因此,建筑業(yè)走可持續(xù)發(fā)展道路,發(fā)展節(jié)能與綠色建筑,在建筑業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)對于有效節(jié)約資源具有重要的現(xiàn)實意義。

作為建設(shè)行業(yè)行政主管部門,市建委按照市委市政府的要求,積極拓展思路,開源節(jié)流,推動可再生能源在建筑中規(guī)模化應(yīng)用。為確保新建建筑節(jié)能,我市主要采取項目立項階段合理用能評估審查、設(shè)計階段節(jié)能施工圖審查、建造階段施工全過程監(jiān)督、竣工階段節(jié)能專項驗收、竣工驗收備案審查等措施確保所有新建項目嚴(yán)格按照節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、利用節(jié)能材料,建造節(jié)能環(huán)保建筑。

為減輕建筑使用過程中對常規(guī)能源的依賴,我市積極開展建筑工程可再生能源規(guī)模化應(yīng)用工作,每年投入1000萬元用于鼓勵建設(shè)單位使用可再生能源。在建筑采暖、供冷、生活熱水廣泛利用海水能、污水能、淺層地能、太陽能、風(fēng)能等可再生能源。國際帆船中心、城陽經(jīng)貿(mào)中心、千禧國際村等六個項目被國家確認(rèn)為可再生能源建筑應(yīng)用示范工程,這也使得我市在同類城市中擁有最多國家可再生能源建筑應(yīng)用示范項目。

不欠新賬 還清舊賬

不僅如此, 2007年全市可再生能源建筑應(yīng)用項目開工面積達(dá)110多萬平方米,2008年我市團(tuán)島區(qū)域集中供熱項目,卓越蔚藍(lán)群島項目等多個項目均已確定利用海水熱泵、土壤源熱泵和太陽能光熱光電技術(shù),建筑面積共計400多萬平方米。沿海一帶利用海水能、污水能已成青島市新趨勢,標(biāo)志著我市的可再生能源建筑應(yīng)用已進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的階段。預(yù)計“十一五”期間全市將新建500萬平方米可再生能源建筑應(yīng)用項目,每年可節(jié)約標(biāo)煤10萬噸以上。

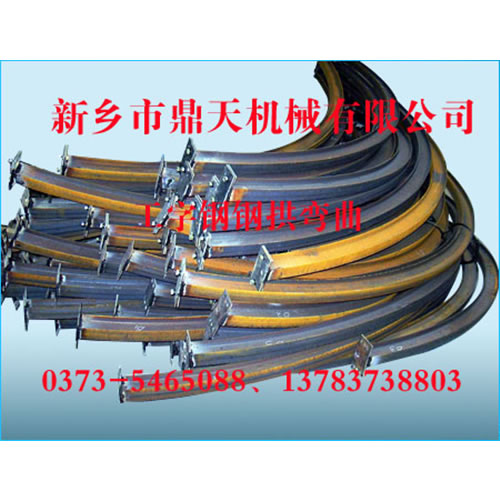

在不欠“節(jié)能新賬”的同時,著力還清“舊賬”,啟動對既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造工作,探索對1.2億平方米既有建筑的節(jié)能改造。另外,在項目建設(shè)過程中還積極采用中水回用、雨水收集、垃圾回收處理以及應(yīng)用新材料、新技術(shù)等。在2006年、2007年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作檢查中,青島市建筑節(jié)能工作多次得到國家表揚(yáng)。

從少數(shù)公共建筑的節(jié)能摸索,到個別民用建筑的循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范,再到普通民眾的居住生活,我市在建筑業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的實踐以及取得的成果,已經(jīng)從“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”。一套被稱作“青島模式”的建筑業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理論與實踐,已經(jīng)在全國樹立起“標(biāo)桿”。