本篇文章內容由[中國幕墻網]編輯部整理發布:

多姿多彩的世博園里,最耀眼的顏色屬于中國館中國紅。天氣晴朗的日子,它光彩奪目,氣勢磅礴;有霧有云的日子,它恍若飄浮于云端,輕靈飄逸。每次看到中國館,都很想采訪一下它的設計師,這次終于如愿,采訪到了世博會中國館領銜設計師、中國工程院院士何鏡堂先生。

“斗拱”象征中華民族精神

“看到圖紙上的中國館真正建成了,我也感到震撼,因為看圖紙和看到館,感覺是完全不一樣的。”接受記者采訪時,何院士如是說。

對于中國館的斗拱造型,何院士表示:“斗拱是了解中國文化的鑰匙。它很像夏商周的青銅器――鼎,有些鼎立之勢。但卻更抽象,屬于現代構型手法。”

這種下窄上寬的造型,還象征了中華民族自強不息、奮發向上的精神。何院士拿起手邊的紙筆飛快地畫了幾筆:“如果建在地面,就沒有這樣飄逸的感覺,這樣豎起來后遠看就像飄在空中,更有標志性和紀念性,有偉大祖國屹立在東方的感覺。

這樣的造型還有一個特殊的功能――“自遮陽體系”,太陽很高時照不到,陽光低斜時才能照進來,就實現了節能環保的功能。

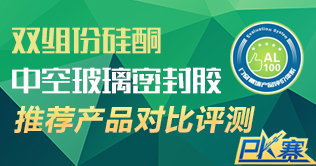

“中國紅”挑選了半年

除了造型,中國館給人以震撼之感的就是用色――“中國紅”。無論遠看還是近看,這紅色都賞心悅目。

“當時就想,這紅色要純,要正,要大氣,要經典,”何院士說:“請了中央美術學院色彩研究所幫忙選色。在各種紅之中,挑了幾種。在運用到建筑外觀上時,還采用了退暈等美術手法。”

中國紅的選色,歷時長達半年。何院士他們在多次對北京天安門、故宮的實地觀摩考察和論證的基礎上,在白晝不同光線折射、夜晚燈光不同照射效果以及不同視角高度、不同位置觀看等情況下的紅色效果的比較選擇中,最終選定了幾種紅色共同達到“中國紅”。

紅色,也給人奮發向上、欣欣向榮的感覺。何院士神情嚴肅地說:“每次看到中國館,我就仿佛耳邊響起了歌聲‘祝愿我們親愛的祖國,從此走向繁榮富強’。”

“東方之冠”原名“中國之器”

走到中國館的旁邊,經何院士的指點后記者發現,館的外壁上有很多中國文化的元素,如同篆刻字體的24節氣的“春分”、“谷雨”、“立夏”等字樣原來就是這樣渾然天成地運用在建筑上。

如何體現中國館的中國特色,何院士說他為此想了很多。他想過蘇州園林,想過抽象的符號“如意”等等,做成一種標志性的建筑似乎還不夠,中國5000年的歷史文化博大精深,如何具體表現出來呢?最終他們在中國文化這個富礦中找了青銅器、陶瓷(詞條“陶瓷”由行業大百科提供)器等,并從中國傳統建筑的九宮網格中汲取靈感,最后對斗拱這一傳統建筑構件進行提煉。最初命名為“中國之器”,設計逐層展開,最后才更名為“東方之冠”。

三大展區凝聚中國元素

中國館外共分三個展區,力求凝聚中國元素,突出中國特色。

第一個展區位于49米層,是以清明上河圖為代表的“東方足跡”展區,會用一部電影,一幅長卷,一片綠色,來展示中國城市化的進程。第二個展區位于41米層,叫“尋覓之旅體驗區”,觀眾可以乘坐軌道車在里面進行游覽,欣賞“石橋”、“斗拱”、“園林”等中國建筑特有的展項。第三個展區是位于33米層的“低碳行動”功能展區,反映中國用“取之有度、用之有節”的東方智慧來破解現代城市節能減排的難題。