本篇文章內(nèi)容由[中國幕墻網(wǎng)www.gdjiasi.com]編輯部整理發(fā)布:

很難想象,這世上有宇宙級房企燒錢也搞不定的項目。

6月的一個周末,廣州珠江新城花城匯人潮依舊。盡管是就餐時間,F(xiàn)oodom機器人餐廳的食客,卻寥寥無幾。

與開業(yè)時相比,來吃飯的人少了,門口的調(diào)酒機器人仍然只是擺設,迎賓機器人猶如《輻射》廢土里面的故障機器人,反復念著聽不懂的語言。按照計劃,這臺機器人本該為前來就餐的顧客指引座位,而不是站在門童的位置,一動不動。

這家餐廳是碧桂園機器人業(yè)務的試水。作為國內(nèi)最大的房地產(chǎn)公司,創(chuàng)始人楊國強在兩年前宣布進軍機器人領域,計劃5年投資800億人民幣。就像許家印宣布進軍新能源汽車領域一樣,楊國強計劃打造機器人帝國的跨界決策,也曾吸引眾多關注。

按照計劃,碧桂園的機器人業(yè)務板塊將在建筑、廚藝和農(nóng)業(yè)機器人等多個品類布局,成為上游的超級供應商與方案解決商。然而,直至今日,除了偶爾有產(chǎn)品亮相,大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)破局仍未實現(xiàn)。

伴隨著高管的不斷更換,樓市環(huán)境轉(zhuǎn)變以及碧桂園降速,機器人業(yè)務在碧桂園的內(nèi)部,已逐漸尷尬。

從內(nèi)行、外行到無人統(tǒng)領

6月11日晚間,有消息傳出,碧桂園集團副總裁朱劍敏離職。兩天前的6月9日,碧桂園集團副總裁陳斌也曾傳出離職消息。對此,碧桂園方面回應稱,陳斌的確已經(jīng)離職,而朱劍敏離職的時間,已經(jīng)有一個月。

自2000年起,朱劍敏在新華社工作了十余年,隨后加入碧桂園,任集團副總裁兼新聞發(fā)言人,也正因此,朱劍敏是外界較為熟悉的一位副總裁。

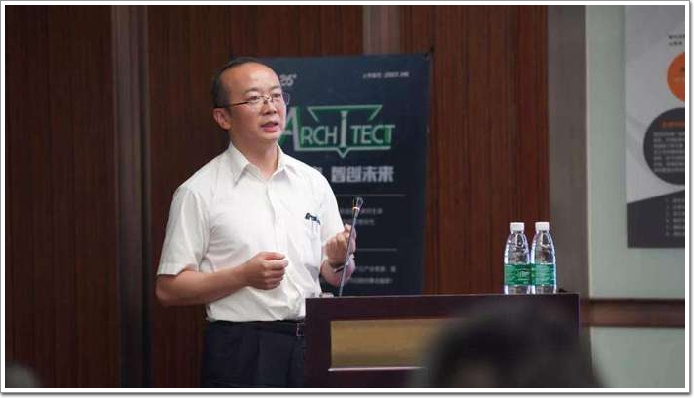

業(yè)內(nèi)有消息稱,在碧桂園工程事故風波后,2019年1月,碧桂園進行了一場集團高層人事大換防,朱劍敏原集團副總裁職責不變,改任博智林機器人公司副總裁。同時,集團副總裁張志遠,不再分管甘肅、蘭碧、寧夏、青藏、新疆區(qū)域公司業(yè)務,調(diào)任博智林執(zhí)行總裁。

由此,博智林的高管開始了走馬觀花一樣的變化。

事實上,早期的博智林有著極強的技術(shù)背景。博智林的第一任執(zhí)行總裁沈崗,曾是全球機器人四大家的發(fā)那科機器人研究所機器人事業(yè)本部的技師長(總工程師)。資料顯示,沈崗20歲時留學日本,博士畢業(yè)后順利進入日本發(fā)那科,2014年回國后,沈崗在上海發(fā)那科擔任機器人事業(yè)部部長。2018年7月1日,沈崗正式入職碧桂園,主刀楊國強的800億機器人計劃。

然而,加盟還不到一年,沈崗就掛印而去。碧桂園的說法是,沈崗的去職基于個人及家庭原因,不屬于常規(guī)跳槽行為,和集團內(nèi)部改革沒有關系。

沈崗離職后,博智林的具體業(yè)務由公司執(zhí)行總裁周小天負責。這第二位領軍人,也是個技術(shù)型人才。

資料顯示,周小天博士畢業(yè)于德國卡爾斯魯厄大學工程與制冷研究所,之后在德國博世西門子集團工作了13年。2008年,周小天加盟ST科龍,出任副總裁,負責旗下冰箱公司的產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)及整體運營工作。當年12月,周小天出任海信科龍總裁,并于2011年6月辭職,重回博世西門子集團。

周小天曾高調(diào)表示,自己放棄西門子終身制高管的職位加入博智林,是為了實現(xiàn)夢想。但對這份夢想的堅持,周小天甚至還不如沈崗,4個月后,2019年9月,周小天離開了碧桂園。

事實上,從周小天離職開始,博智林的“技術(shù)”光環(huán)就已不復存在。在隨后的時間里,除朱劍敏出身媒體和公關外,博智林的高管大多是地產(chǎn)業(yè)務崗出身,“外行領導內(nèi)行”的說法,即使在公司內(nèi)部,早已是不宣之秘。

疫情復工后不久,碧桂園又來了一次內(nèi)部大調(diào)整。據(jù)悉,有34位高管被免去職務,也有38位高管得到新任命。其中,博智林機器人執(zhí)行總裁張志遠,調(diào)任湖南區(qū)域總裁。

隨著朱劍敏的離職,博智林陷入了無人統(tǒng)領的狀態(tài)。

違背工業(yè)制造規(guī)律

事實上,在進軍機器人領域之初,楊國強一度非常重視這一業(yè)務,將機器人、農(nóng)業(yè)等跨界業(yè)務和傳統(tǒng)的地產(chǎn)業(yè)務一起,并稱為集團的“三駕馬車”。

楊國強曾高調(diào)宣布,5年內(nèi)在機器人領域投入至少800億元,將引進一萬名全球頂級的機器人專家和研究人員,打造機器人全產(chǎn)業(yè)鏈高地。

早期的博智林,的確展現(xiàn)出大開大合與財大氣粗。自成立之日起,博智林先后對接了15家高校和2家科研機構(gòu),清華大學、北京大學、浙江大學、華中科技大學、香港科技大學、美國密歇根大學、新加坡南洋理工大學、日本東京工業(yè)大學等知名高校都在名單之列。同時,還與中科院、寧波市智能制造研究院等機構(gòu)達成了合作意向。

此外,2018年6月,博智林與長沙政府簽訂產(chǎn)城融合項目框架合作協(xié)議,計劃5年投資3000億元搭建全球領先的機器人創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)研發(fā)應用平臺;同年9月,宣布5年投入800億元建設順德機器人谷。

有別于許家印對新能源汽車的熱情始于“新恒大”的戰(zhàn)略構(gòu)想,楊國強對機器人投下重注,顯得有些莫名其妙。

業(yè)內(nèi)有觀點認為,由于碧桂園項目施工時屢屢發(fā)生事故,造成人員傷亡,楊國強希望用建筑機器人代替建筑工人,這樣可以徹底解決人員傷亡引發(fā)的負面輿論。而博智林的其他項目,則為發(fā)展建筑機器人的附帶業(yè)務,比如餐飲機器人。

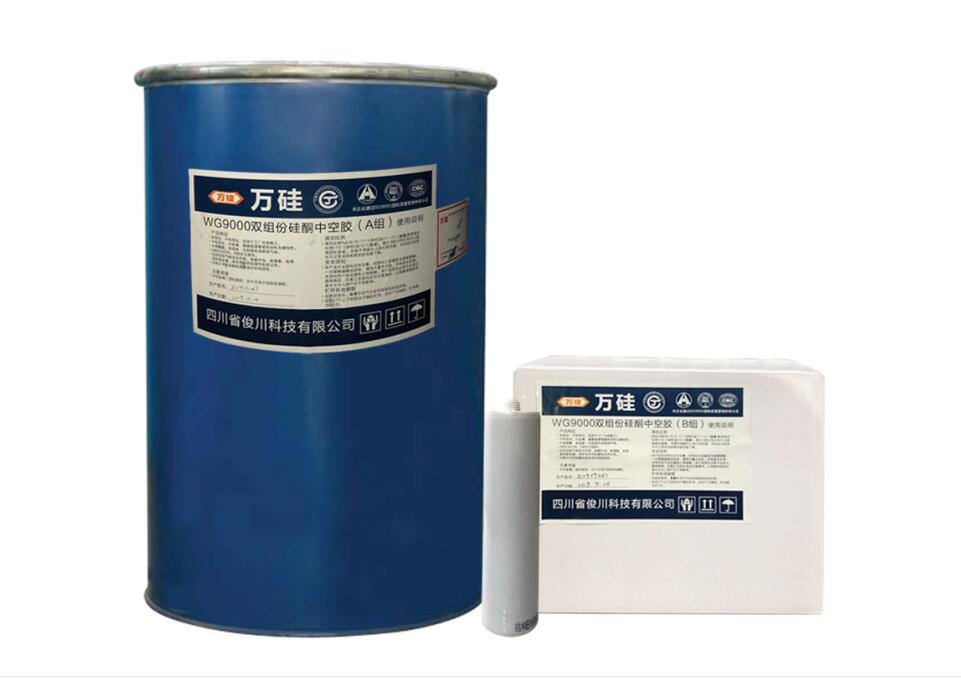

博智林的工作重心,在某種程度上佐證了這一觀點。資料顯示,目前博智林已研發(fā)出29款建筑機器人樣機進入工地測試。截至2019年12月,已遞交專利申請超過1500項,在研建筑機器人項目59個。

數(shù)據(jù)看似欣欣向榮,現(xiàn)實卻非如此。

盡管產(chǎn)品研發(fā)頗多,但在實際應用層面,建筑機器人卻未能大規(guī)模鋪開。一方面是工地條件與建筑機器人適用的場景不匹配,另一方面,研發(fā)制造需要積累與時間轉(zhuǎn)化,短期內(nèi)很難實現(xiàn)。

援引某知名媒體的報道,一名碧桂園內(nèi)部人士透露,不論是用于餐廳還是用于替代建筑工人,這兩類工業(yè)機器人目前都還處于研發(fā)階段,暫時沒有實現(xiàn)量產(chǎn)。這一群對高科技一竅不通的地產(chǎn)精英們,生硬地把地產(chǎn)行業(yè)的慣用思維,套用到做機器人上。“完全違背工業(yè)制造規(guī)律,沈崗最終只能選擇離職。”博智林內(nèi)部人士表示。

如果說,博智林技術(shù)高層的出走源自對碧桂園的無聲抵制,那么博智林中層干部的換血,更多的是不堪其重。

有報道稱,只要有領導去博智林參觀,研發(fā)人員就必須去總部當“觀眾”。由于項目太多,再加上一些不切實際的安排,造成了博智林加班情況特別嚴重。“白天當觀眾,晚上加夜班。”大量的無意義工作和加班,導致中層干部流失。在天眼查上,就有網(wǎng)友評論博智林稱,“工作強度大”,“每天加班到12點”。

博智林的工作強度,甚至超過了部分互聯(lián)網(wǎng)公司。有自稱是博智林前員工的網(wǎng)友透露:“楊國強所謂的800億投資可能只有二三十億到了賬,但博智林的發(fā)展速度仍然像上了發(fā)條一樣,公司同時進行的機器人項目有好幾十個。”“做好每天早上8點半上班,晚上12點下班的準備,一周工作7天,不是偶爾,是每天。”

據(jù)傳,楊國強要求博智林的一個機器人項目要在兩個月實現(xiàn)落地,工作的高壓程度可想而知。然而,令人無法理解的是,直至今天,博智林的官方網(wǎng)站,還是一個“假”網(wǎng)站,用一張圖片做出了網(wǎng)站的示意圖,僅此而已。

隨著高層的缺失與樓市環(huán)境的變化,碧桂園機器人業(yè)務,仿佛也走入了死胡同。楊國強的機器人,還會有“活”過來的那一天嗎?