本篇文章內容由[中國幕墻網www.gdjiasi.com]編輯部整理發布:

對于劇院、博物館一類的建筑似乎天生就與普通的建筑不同,它們設計大膽,標新立異的個性也使其具有了更多的爭議性,在去年年底投用的“溧陽博物館”就是這樣一個頗具爭議的建筑,業界對它的評價也是褒貶不一。

溧陽博物館實景圖

該博物館位于江蘇溧陽城市新區燕湖公園西南角 ,占地11000余平方米,總建筑面積18000余平方米,其中地上建筑面積11000平方米,地下約7000平方米,它是溧陽市首座綜合性城市博物館。展廳共有三層,1至2層是博物館,主要展覽內容為4500萬年前中始新世中華曙猿,第3層為規劃館,主要展覽溧陽市具體的規劃情況。

溧陽博物館實景圖

作為城市地標性的公共建筑,介于湖水與城市之間。據稱,這是以溧陽的絕跡古琴——焦尾琴為靈感,以燒焦的木頭為原型,提煉轉化而成的建筑。而“焦尾琴”作為一種樂器,很多人應該都沒有聽過,因此這樣一座以它為原型,造型獨特、不走尋常路的博物館,也注定了它飽受爭議的命運。

溧陽博物館實景圖

溧陽博物館實景圖

建筑師重構了形式上的象征感,試圖在多面向的空間中融入典故的寓意,讓建筑和自然與城市發生聯系,創造出有機的型態與起伏的山體,營造一種開放自由的氛圍,自然而然形成東方的山水詩意。譜寫出一段悠揚在山林間的千古懸歌,自然而然形成一種藏巧于拙的意趣。

溧陽博物館實景圖

博物館以懸歌為概念,建筑分為上下兩個量體,下部與城市公園融合形成了山體,作為博物館功能;上部與天呼應形成如云朵般的流體,作為城市規劃館功能。兩個體量間創造出屬于市民的活動空間,特殊的功能將過去、現在與未來凝聚成一種特殊的場所精神。

溧陽博物館實景圖

漂浮的上部建筑中挖空的水滴形天井,與上方的屋頂平臺呼應,形成上下交流的機遇,構成城市額外的空間禮物,人們可以在此處感受陽光、空氣、植物與水,創造出一個與自然共鳴的機會。建筑本身的多樣性、獨特性和連續性,在人、地點、時間、歷史的維度上,積極維持著與本源文化的關聯,凝聚成為城市居民永遠的財富,描繪了中國當代都市的發展趨勢和一個充滿希望的機遇。

溧陽博物館實景圖

溧陽博物館實景圖

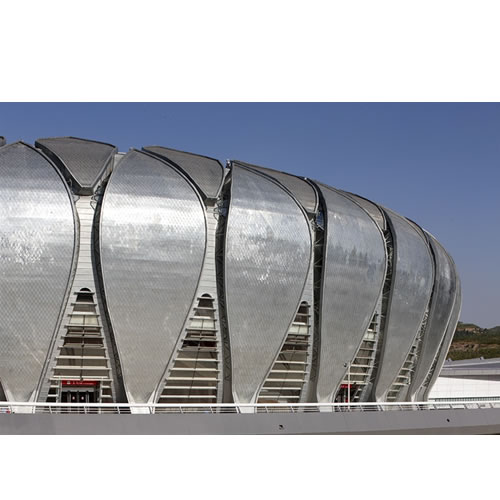

建筑上下為兩種結構系統的融合, 下部為鋼筋混泥土構建,上部為鋼構建的懸挑結構,兩種構建可以用更經濟的方式實現項目幾何的復雜性,并滿足表面的施工需求,材料分為兩種系統,上部規劃館部分的建筑外表皮采用的是直立鎖邊鋁板幕墻,選擇了混合木頭色,設計預留表皮有著凹凸面,在每個時刻的光線下都呈現出不同的色澤和表達,希望譜繪出樸實無華的質感。設計預留表皮有不規則的縫隙作為照片系統空間,夜間,閃爍如古琴樂聲縈繞般的光束在建筑間變化,像火光般的幻化。

溧陽博物館實景圖

溧陽博物館實景圖

下部博物館部分,在外側受光處種植了冬草和夏草,在內側種植了耐陰植物腎蕨和麥冬,生態的表皮大大減少了碳排放,造成室內冬暖夏涼的效果,上下整體建筑的外表皮就是由木頭、植物色組成,融入城市地景,在不同時節會形成別具特色的風貌。

溧陽博物館實景圖

當你進入博物館那一刻,猶如進入到了山洞中,進入到大廳,又仿佛置身于幾千萬年前的曙猿時代,只有當你望向頂部玻璃(詞條“玻璃”由行業大百科提供)采光頂時,才會將你拉回現實。

溧陽博物館實景圖

總之一系列的空間體驗,提供了一種難忘的游覽過程,將城市博物館中的“時間性”定義為一完整的路徑,并在通往天臺的設計,激發了人們對于未來城市的討論,建筑山體提供另一種對于博物館開放空間的定義,有效通過表皮轉換為綠地,人們能穿越行走其中,延續公園的尺度,創造了一種城市活力,隨著時間的流逝,空間內外呼應,構成博物館的記憶,使它成為城市生活的一部分。