中國古代稱

玻璃為“琉琳”、“流離”、“琉璃”,從南北朝開始,還有“頗黎”之稱。根據(jù)《廣雅》和《韻集》的記載,在相當長的一段時間內(nèi),“琉璃”是用火燒的玻璃質(zhì)珠子以及其他一些透明物質(zhì)的統(tǒng)稱。

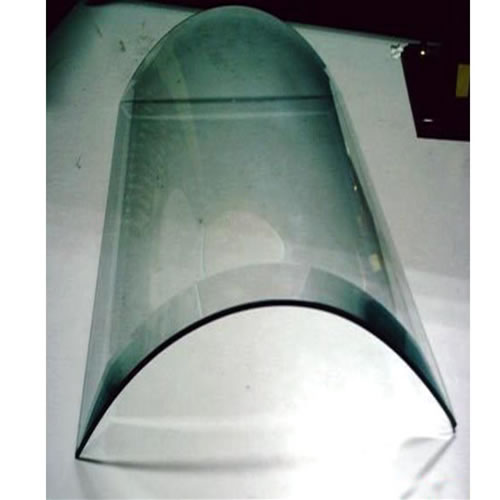

中國古代玻璃雖為獨立發(fā)明,但發(fā)展緩慢,并一直保持著固有的特點,既具有絢麗多彩、晶瑩璀璨的優(yōu)點,又有輕脆易碎、不耐高溫、不適應(yīng)驟冷驟熱的缺點。

漢代樂府中,有一首樸實感人的民歌叫《陌上桑》,它在描述采桑少女秦羅敷的樸直和美麗時說:“頭上倭墮鬢,耳中明月珠。”這種穿孔作不個和發(fā)耳飾的“明月珠”即玻璃。過去,不少人認為中國古時的玻璃,是從國外傳來的;其實,中國玻璃生產(chǎn)技術(shù)有著自己的淵源,這已為近年來的大量考吉材料所證實。

至遲在3100多年前的西周時期,我們的祖先就開始掌握了玻璃制造技術(shù)。在河南洛陽莊淳溝、陜西寶雞茹家莊等地的西周早期墓葬中,均發(fā)現(xiàn)了大量的玻璃管、玻璃珠等。經(jīng)中外專家用現(xiàn)代化光譜鑒定,得出的共同結(jié)論是:中國的“鉛鋇玻璃”與西方的“

鈉鈣玻璃”分居兩個不同的玻璃系統(tǒng)。這一事實表明,中國古代的玻璃是利用一種特有的原料獨立制造出來的。

中國玻璃的發(fā)明,與青銅

冶煉技術(shù)有著密切的關(guān)系,這是北京玻璃研究所的研究人員,對西同時期的玻璃從呈色、

透明度、成分上分析研究后得出的結(jié)論。青銅的主要原料是孔雀石、錫礦石和木炭,冶煉溫度在1080℃左右。玻璃通常是指熔融、

冷卻、

固化的

硅酸鹽化合物,

石英砂是熔制玻璃的王要原料,其他原料還有

純堿和

石灰石等,冶煉溫度在1200。在冶煉青銅的過程中,由于各種礦物質(zhì)的

熔化,其中玻璃物質(zhì)在排出的銅礦渣中就會出現(xiàn)硅化合物拉成的絲或結(jié)成的塊狀物。由于一部分銅粒子侵入到玻璃質(zhì)中,因此其呈現(xiàn)出淺藍或淺綠色。這些半透明、鮮艷的物質(zhì)引起了工匠們的注意,經(jīng)過他們的稍稍加工,便可制成精美的玻璃裝飾品了。這樣經(jīng)過長期不斷地實踐和探索,人們終于掌握了玻璃的生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)律。

中國古代稱玻璃為“琉琳”、“流離”、“琉璃”,從南北朝開始,還有“頗黎”之稱。根據(jù)《廣雅》和《韻集》的記載,在相當長的一段時間內(nèi),“琉璃”是用火燒的玻璃質(zhì)珠子以及其他一些透明物質(zhì)的統(tǒng)稱。而明、清以來人們所說的“琉璃”是不透明的,當然和玻璃是有所區(qū)別的。2000多年前,那位據(jù)說能夠作掌上舞的“趙飛燕女弟”居住在“昭陽殿”的時候,“

窗扉多是綠琉璃,亦皆照達,毛發(fā)不得藏焉”。說明那時候透明的

門窗已可以照得眉發(fā)畢露。喜好“神仙”的漢武帝在“起祠神屋”時,

門窗也全部用“琉璃為之,光照洞徹”。可見,所謂“窗明幾凈”的居室,并非現(xiàn)代始有。至于《世說新語》中所記的“琉琉屏”、“琉璃器”、“琉璃碗”以及《晉書

崔洪傳》中所說“琉璃鐘”,也已在安徽屯溪的西周墓以及湖南韶山春秋戰(zhàn)國墓中出土。碗、帶勾、印章等玻璃器皿在漢墓中更是屢見不鮮。陜西興平漢武帝的茂陵附近還出土一件玻璃壁,直徑234毫米,孔徑48毫米,厚18毫米,凈重1。9公斤,經(jīng)過現(xiàn)代光譜分析,它屬于鉛鋇玻璃。

時至北宋時期,玻璃工藝水平又有了很大進步。河北定縣的一座北宋培基中出土的33件舍利玻璃瓶,器壁如薄紙、如晶明;安徽天長出土的

磨光玻璃,以及河南密縣出土的上百只雞卵狀玻璃瓶,都是北宋玻璃制造技術(shù)進步和吹制玻璃水平發(fā)達的明證。宋以后各朝,玻璃器皿種類增多,用途與人民生活的關(guān)系更為密切。新疆若羌瓦石硤元代玻璃作坊遺址和山東博山元明初玻璃作坊遺址,是中國迄今已發(fā)現(xiàn)的最早的玻璃作坊。

明清時期,玻璃生產(chǎn)中心在山東淄川縣顏神鎮(zhèn)(今博山縣)、廣州和北京。清代自康熙時設(shè)立了宮廷玻璃場,已能生產(chǎn)透明玻璃和顏色多達15種以上的單色不透明玻璃。清代的纏絲玻璃、套色

雕刻玻璃及鼻煙壺等,都是世界

玻璃藝術(shù)的珍品。

中國古代玻璃雖為獨立發(fā)明,但發(fā)展緩慢,并一直保持著固有的特點,既具有絢麗多彩、晶瑩璀璨的優(yōu)點,又有輕脆易碎、不耐高溫、不適應(yīng)驟冷驟熱的缺點。這是因為它的主要成分是鉛鋇,燒成溫度較低所致。鉛鋇玻璃不適合制作飲食器皿,只適合加工成各種裝飾品、禮器和隨葬品等,因此,比起

陶瓷、青銅、玉石器來、玻璃器具用途狹小、發(fā)展不充分。

中國古玻璃是由本國工匠獨自發(fā)明制造的,它以悠久的歷史、精美的造型、獨特的成分自成體系;但是,中國古玻璃與西方古玻璃相比在起源時間與用途上,仍有遜色之處。考古發(fā)現(xiàn)表明,伊拉克阿斯馬爾出土的玻璃殘片,距今年代約為4300年。玻璃器皿大約是在3600年前出現(xiàn)在兩河流域。西方古玻璃一直以鈉鈣玻璃為主,耐溫性能較好,對驟冷驟熱的適應(yīng)性較強。距今2600年前,玻璃制造技術(shù)在歐洲及地中海沿岸十分流行,其制品通過西域(今新疆)傳入我國。

自北魏開始,歷經(jīng)唐、宋、元、明、清各朝,我們都在不斷汲取和學(xué)習(xí)西方玻璃制適技術(shù)。譬如,明代方以智在《物理小識》一書中說:因為“三保太監(jiān)鄭和曾攜西洋燒玻璃人來”,從此以后、明朝才開始了大規(guī)模生產(chǎn)玻璃。清代設(shè)立的宮廷玻璃場,曾雇傭多名歐洲玻璃工匠作指導(dǎo),制造高級

藝術(shù)玻璃。這些舉措既促進了我國玻璃制造業(yè)的發(fā)展,又體現(xiàn)了中外科學(xué)文化的互相交流。玻璃制造業(yè)真正得到充分發(fā)展,還要算是今朝了。

與【】相關(guān)熱點資訊:

【了解更多 “” 相關(guān)信息請訪問

玻璃專區(qū) 】